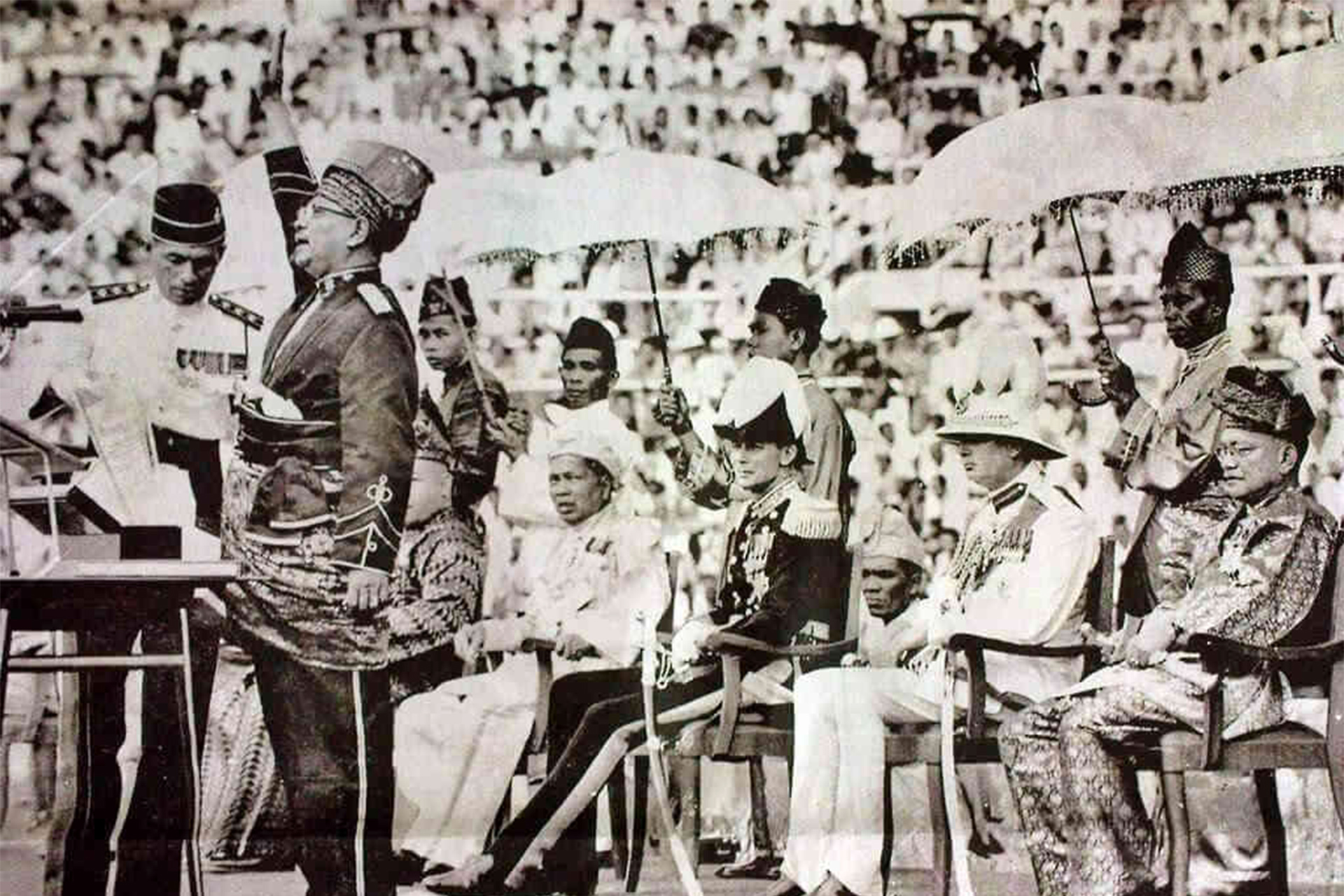

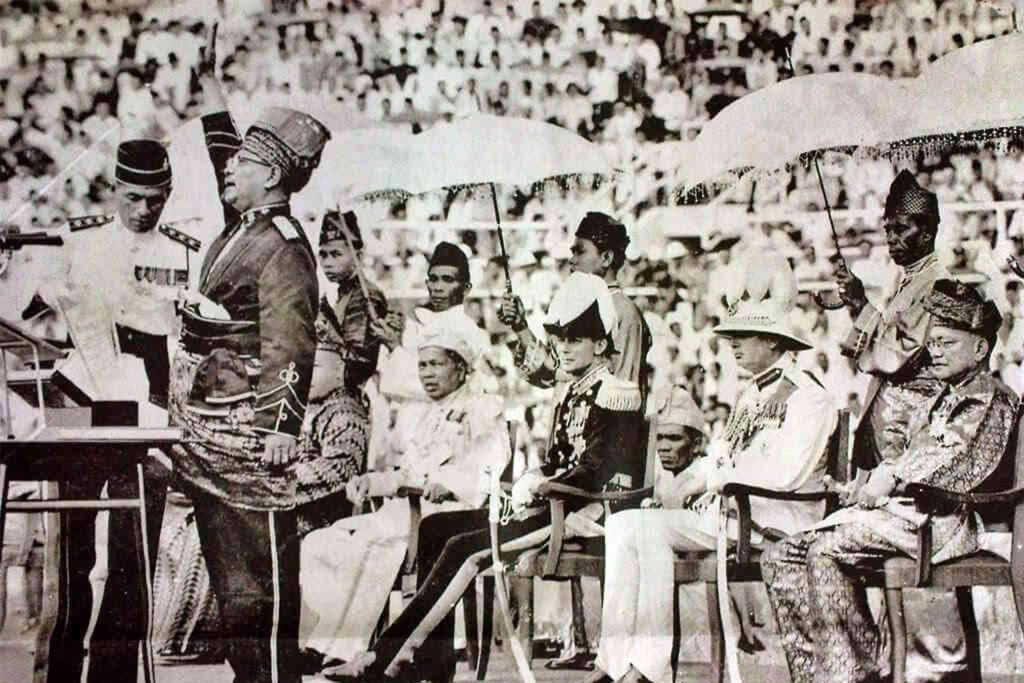

Kuala Lumpur – À l'occasion du 68e anniversaire de leur indépendance, les Malaisiens se remémorent le moment historique où le dernier drapeau colonial, « le drapeau aux croix entrecroisées rouge, bleu et blanc », a été abaissé, et où le drapeau de l'indépendance a été hissé en symbole de liberté et de souveraineté.

Ce drapeau, composé d'un croissant, d'un soleil brillant et de bandes rouges et blanches représentant le nombre d'États formant la nouvelle Malaisie, comptait initialement 11 États, auxquels se sont ajoutés 3 autres six ans plus tard.

Au fil des décennies, la Malaisie a réduit la pauvreté à 6 % en 2025, contre plus de 50 % juste après l'indépendance le 31 août 1957.

L'expert de la Banque mondiale Borva Sangi a déclaré à l'agence de presse malaisienne Bernama que son pays a progressé plus rapidement que de nombreuses nations ayant partagé son parcours d'indépendance, telles que les Philippines voisines et la Zambie en Afrique, notant que la Malaisie vise désormais à « éliminer la pauvreté » en s'inspirant de son voisin Singapour.

Cette histoire malaisienne rappelle aux citoyens que, peu importe la durée du colonialisme, son destin est la disparition, et que le progrès peut être atteint lorsque la volonté populaire et le leadership politique sont alignés.

Des siècles avant le colonialisme, le sultanat de Malacca au XIVe siècle gouvernait la côte est de la péninsule malaise et l'île de Sumatra à travers le détroit qui porte son nom. Sa position stratégique sur le détroit de Malacca lui conférait d'importants avantages économiques et politiques, reliant l'Asie de l'Est et le Moyen-Orient.

L'adoption de l'islam par le sultanat – par les dirigeants et les peuples – a renforcé les relations commerciales avec le sud de l'Inde et la région arabe, ainsi que les liens traditionnels avec la Chine. Le détroit, long de plus de 800 kilomètres et large de 50 à 320 kilomètres, reliait l'océan Indien à la mer de Chine méridionale.

Il est remarquable que les descendants des anciens migrants musulmans d'Inde dominent aujourd'hui le secteur bancaire en Malaisie, une profession héritée de leurs ancêtres qui échangeaient des marchandises et des devises à bord des navires ancrés dans le détroit. Ainsi, le commerce fut une porte vers la prospérité, tandis que l'islam fut un facteur de stabilité, de sécurité et de paix.

Le détroit conserve aujourd'hui une importance stratégique, avec environ 94 000 navires le traversant chaque année, représentant plus de 30 % du commerce mondial. Avec l'essor de la Chine en tant que puissance économique majeure au cours des trois dernières décennies, le terme « dilemme du détroit » est apparu, car 80 % des importations et exportations de Pékin y transitent.

Ces données ont poussé la direction chinoise à chercher des alternatives via des routes au Myanmar et au Pakistan, ainsi que des propositions avec la Thaïlande pour relier la mer de Chine méridionale à l'océan Indien via la mer d'Andaman.

La fondation de l'Organisation nationale unie des Malais (UMNO) en 1946 fut une étape centrale vers la libération, fournissant aux Malais un cadre officiel pour négocier avec les colonisateurs britanniques et poser les bases d'un État indépendant. La Fédération de Malaisie fut déclarée en 1948, unissant les États de la péninsule occidentale.

En 1956, les trois groupes ethniques formant la fédération (Malais, Chinois et Indiens) tinrent une réunion où les dirigeants chinois et indiens reconnurent la souveraineté politique des Malais représentée par les sultans, en échange de l'octroi de la citoyenneté à ceux alors considérés comme « étrangers ».

Sur cette base, Tunku Abdul Rahman et son équipe menèrent des négociations avec la Grande-Bretagne qui aboutirent à la déclaration d'indépendance le 31 août 1957.

Six ans plus tard, les États de Sabah, Sarawak et Singapour rejoignirent la nouvelle fédération, mais Singapour se retira ensuite d'un commun accord ratifié par le parlement malaisien.

Le contrat social fut considéré comme la base de l'indépendance, dissipant les conditions préalables britanniques qui exigeaient un consensus politique et social avant d'accorder la liberté. Cependant, les années suivantes furent marquées par des violences ethniques entre Malais et Chinois dues à des griefs économiques ressentis par les premiers, conduisant à la démission du premier Premier ministre Tunku Abdul Rahman.

Plus tard, son successeur Abdul Razak Hussein adopta une nouvelle politique économique en 1971 visant à traiter les disparités entre groupes ethniques en accordant la priorité aux autochtones « Bumiputra » dans l'éducation, l'économie et l'administration, dans un plan de 20 ans pour combler le fossé avec les autres communautés.

La colonisation européenne de Malacca débuta en 1511 lorsque les Portugais renversèrent le sultan local après une campagne navale soutenue par une artillerie avancée. En 1614, les Hollandais chassèrent les Portugais avant de céder le pays aux Britanniques selon le traité de 1824. Contrairement à leurs prédécesseurs, les Britanniques intervinrent dans les affaires internes, déclenchant une série de révoltes.

Cependant, la renaissance éducative et culturelle au début du XXe siècle contribua à éveiller l'esprit national, notamment avec les échanges d'étudiants avec le monde arabe et l'émergence de la presse locale comme « Le Message du Sultan ». La Seconde Guerre mondiale, lorsque les Japonais occupèrent la région, accéléra la prise de conscience de la libération, le nouveau colonialisme suscitant un rejet massif avant la défaite japonaise et le retour des Britanniques en 1945, marquant la phase décisive de la lutte.

Les historiens notent que l'assassinat du gouverneur britannique Henry Gurney en 1951 fut un tournant qui poussa Londres à accélérer les négociations d'indépendance, surtout avec l'expansion de l'influence socialiste soutenue par la Chine. La Grande-Bretagne négocia avec les sultans l'indépendance en échange de leur éloignement de la résistance socialiste.

Malgré les réalisations, la Malaisie fait aujourd'hui face à de nombreux défis, notamment la baisse de la stabilité politique, la persistance de la corruption, la hausse de l'inflation face à une faible croissance des revenus, ainsi que les impacts du changement climatique et la montée du niveau de la mer.

Maintenir l'équilibre dans les relations extérieures demeure un défi majeur, notamment entre les États-Unis et la Chine dans un contexte de tensions croissantes. La situation se complique davantage avec les conflits régionaux en mer de Chine méridionale, où Pékin maintient sa position considérant la mer comme quasi privée.

Sur le plan intérieur, la sortie de Singapour de la fédération malaisienne jette toujours une ombre constitutionnelle, car l'accord d'adhésion des trois États leur accordait un tiers des sièges au parlement pour empêcher la péninsule malaise de modifier unilatéralement la constitution. Avec le départ de Singapour, Sarawak et Sabah ont perdu ce veto, réduisant leur représentation parlementaire de 15 membres, passant d'un tiers à un quart.

Les différends persistent sur la propriété des champs de gaz et de pétrole, ainsi que sur des problèmes administratifs dans les domaines de la santé, de l'éducation et des retards de projets. Des demandes sont également formulées pour préserver l'identité culturelle et religieuse des deux États, d'autant plus que la population musulmane de Sarawak ne dépasse pas 25 %.

Bien que le gouvernement central ait approuvé une part de 20 % des revenus des ressources naturelles pour les deux États, les désaccords sur les mécanismes de calcul persistent. Par ailleurs, les revendications pour garantir les droits fondamentaux via la constitution sont renouvelées, afin qu'ils restent à l'abri de toute modification ou changement.

Recommended for you

طالب الرفاعى يؤرخ لتراث الفن الكويتى فى "دوخى.. تقاسيم الصَبا"

مدينة المعارض تنجز نحو 80% من استعداداتها لانطلاق معرض دمشق الدولي

تقديم طلبات القبول الموحد الثلاثاء و640 طالبا سيتم قبولهم في الطب

البريد المصري: لدينا أكثر من 10 ملايين عميل في حساب التوفير.. ونوفر عوائد يومية وشهرية وسنوية

سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين

الجغبير: القطاع الصناعي يقود النمو الاقتصادي