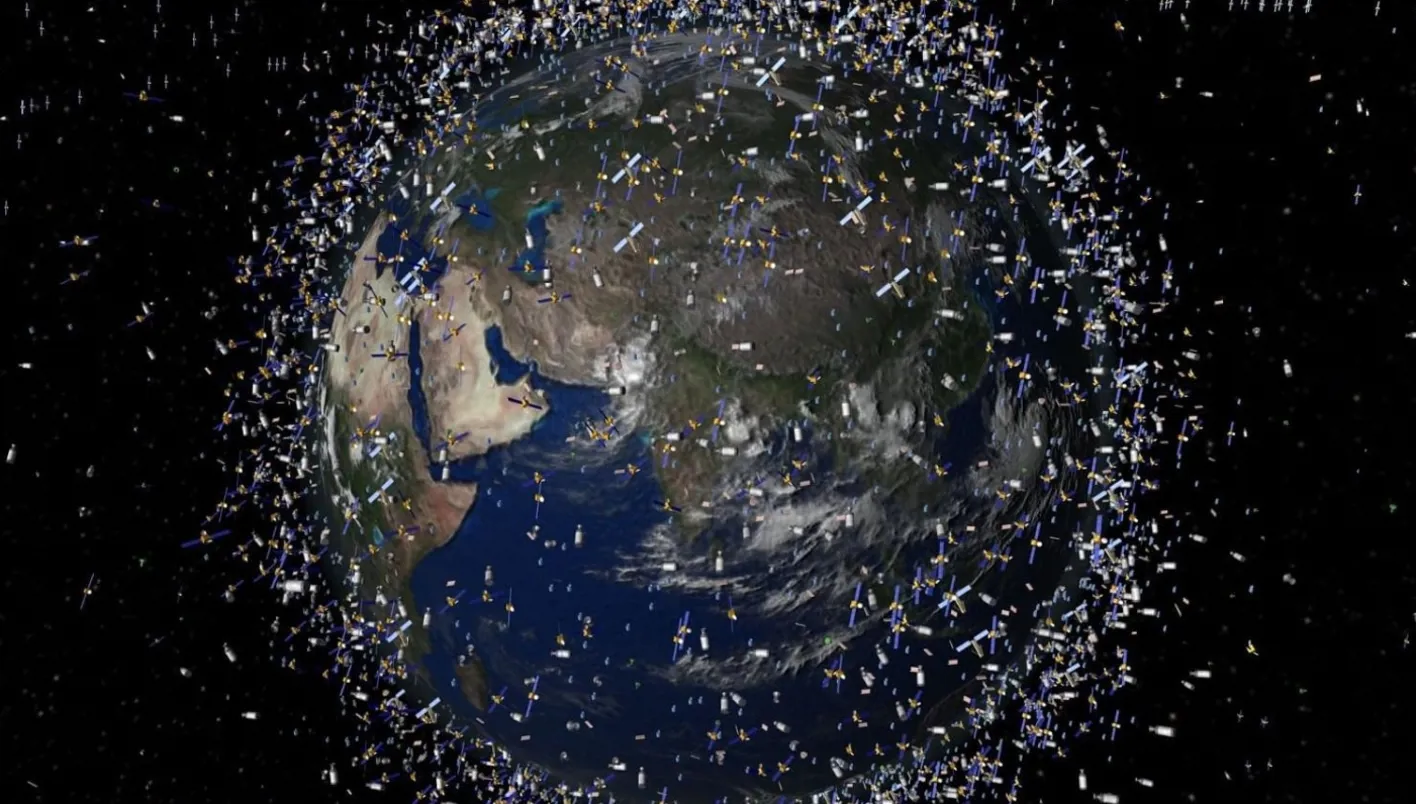

Le monde assiste à une course pour combler la fracture numérique et permettre un accès équitable à Internet, considéré comme une infrastructure aussi essentielle que l’électricité et l’eau. Malgré les progrès importants dans la fibre optique et les réseaux mobiles, le « dernier kilomètre », le relief et les coûts de maintenance freinent encore la généralisation de l’accès. Ici, l’internet spatial via les constellations de satellites en orbite terrestre basse (LEO - Low Earth Orbit) apparaît comme une option à déploiement rapide, offrant une faible latence, mais ne remplaçant pas les réseaux terrestres ; il s’agit plutôt d’une couche complémentaire pour combler les lacunes et renforcer la résilience des réseaux en cas d’urgence.

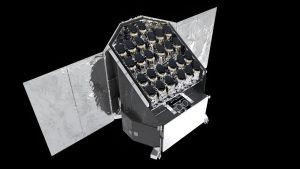

Trois avancées ont permis la diffusion rapide de LEO : la réduction des coûts de lancement grâce à la réutilisation des fusées, la fabrication en série de petits satellites, et les « antennes intelligentes » faciles à installer (terminaux utilisateurs). Ces réseaux sont gérés par logiciel et utilisent des liaisons optiques inter-satellites pour raccourcir les trajets, offrant un service plus rapide et plus flexible. Cependant, la capacité reste partagée, nécessitant une politique d’utilisation équitable claire et des passerelles terrestres locales pour préserver la souveraineté, avec des indicateurs de performance déclarés.

À l’échelle mondiale, environ 5,5 milliards de personnes utilisent Internet (environ 68 % de la population mondiale), tandis qu’environ 2,6 milliards restent hors ligne. Les Nations Unies et l’Union internationale des télécommunications ont adopté l’objectif de « connectivité significative » d’ici 2030 : une connexion sûre, abordable et efficace, pas seulement un signal passager. Dans ce contexte, les services LEO se développent rapidement. Starlink a annoncé avoir dépassé les 6 millions d’abonnés à la mi-2025. Pourtant, la part satellitaire reste faible comparée à la base mondiale en fibre et mobile. LEO offre une valeur qualitative dans les zones géographiques périphériques, en mer, dans les airs et pour les missions critiques, plus qu’une alternative globale.

Les leçons des pays avancés sont claires : LEO est traité comme un service complémentaire sous licences spécifiques (maritime/aérien/isolé/backhaul), avec des passerelles locales, la localisation des données, des indicateurs de performance déclarés, et sans exclusivité. Aucun fournisseur — y compris Starlink et Eutelsat OneWeb — ne reçoit de licence globale sans restrictions ; les licences sont segmentées, conditionnées par type de service, spectres, emplacements des passerelles, et susceptibles d’être modifiées ou suspendues. Les pays en développement accélèrent l’adoption de LEO pour combler les lacunes, mais réussissent lorsqu’ils contrôlent strictement les passerelles locales, régulent le marché gris et intègrent le service aux réseaux nationaux plutôt que de le laisser se développer au détriment de l’investissement terrestre.

Le Liban n’est pas un pays en développement typique sur le plan technologique. C’est un pays petit, densément peuplé et urbanisé ; théoriquement, il peut être couvert par la fibre et la 4G/5G à un coût par utilisateur inférieur à celui des pays vastes. L’obstacle est institutionnel, non géographique : alimentation électrique instable pour les sites cellulaires, backhaul saturé, mises à niveau lentes et gouvernance faible. Avec une réforme structurelle (régulateur indépendant efficace, plan national pour la fibre et le backhaul, partage d’infrastructure, alimentation fiable, et indicateurs de performance publics), l’introduction de LEO devient un complément organisé qui augmente la fiabilité et la continuité du service plutôt que de concurrencer l’investissement terrestre.

Si la décision politique est prise d’introduire LEO au Liban, il faut trancher entre deux modèles mondiaux : d’abord, le modèle intégré/gros/backhaul via l’opérateur national (style OneWeb). L’opérateur achète des capacités LEO et les revend aux entreprises et institutions pour des usages à rendement public — backhaul mobile, liaison institutionnelle, urgence et continuité des affaires, zones isolées (écoles/santé). Tout cela passe par des passerelles locales avec localisation des données et interception légale, sous non-exclusivité, équivalence d’accès et indicateurs de performance déclarés. Ainsi, on obtient une couche satellitaire qui soutient les réseaux plutôt que de les concurrencer, rassurant le marché. Ensuite, le modèle direct au client (D2C). Vente de matériel et d’abonnement directement aux particuliers et entreprises via application/web (style Starlink).

Son avantage est l’accès rapide, mais s’il est laissé sans régulation, il peut mettre la pression sur les fournisseurs locaux, créer des failles de souveraineté des données, activer le marché gris et dégrader la qualité aux heures de pointe sans politique d’utilisation équitable contraignante. S’il est autorisé, il doit être réglementé pour des cas limités (points très isolés/mer/urgences) avec passerelles locales, licences distribuées et plafonds clairs pour les forfaits.

En résumé, l’internet spatial via LEO ne remplacera pas les réseaux terrestres au Liban, mais peut combler les lacunes et renforcer la résilience du réseau s’il est introduit rationnellement avec une réforme institutionnelle rapide et une introduction organisée privilégiant le modèle intégré en gros avec une fenêtre D2C limitée et réglementée. Cette approche protège la souveraineté numérique, la concurrence et l’investissement terrestre durable, construisant une « couche de secours nationale » qui améliore le service internet pour tous.

Source : Expert en télécommunications et ancien directeur général de "Touch"

Recommended for you

مدينة المعارض تنجز نحو 80% من استعداداتها لانطلاق معرض دمشق الدولي

طالب الرفاعى يؤرخ لتراث الفن الكويتى فى "دوخى.. تقاسيم الصَبا"

تقديم طلبات القبول الموحد الثلاثاء و640 طالبا سيتم قبولهم في الطب

البريد المصري: لدينا أكثر من 10 ملايين عميل في حساب التوفير.. ونوفر عوائد يومية وشهرية وسنوية

سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين

الجغبير: القطاع الصناعي يقود النمو الاقتصادي